(319) レオナ(英語: Leona)または レオーナ は、小惑星帯内を公転している小惑星の一つである。2023年12月12日にオリオン座の1等星であるベテルギウスの掩蔽を起こしたことで知られる。

1891年10月8日にフランスの天文学者であったオーギュスト・シャルロワによって発見された。フランス語で女性に対して使われる名前が命名されているが、具体的な人物に因んで命名されたものなのかは分かっていない。

分類と軌道

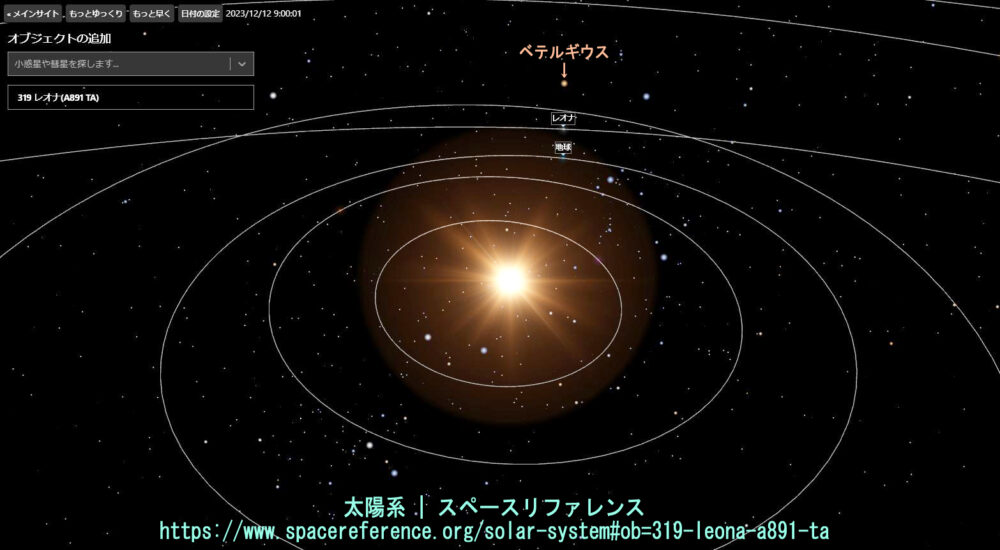

レオナは、小惑星帯の中でも比較的外側である、太陽から 2.7 〜 4.1 au 離れた軌道を約6年余りの公転周期で公転している。その軌道離心率は約0.22で、黄道に対する軌道傾斜角は約11度となっている。レオナの軌道要素から、キュベレー族と呼ばれる小惑星族に分類される。

特徴

スペクトル分類

レオナのスペクトル分類は、広視野赤外線探査機 (WISE) による観測からは暗く赤みがかったP型小惑星に、パンスターズによる測光観測からはX型小惑星に分類されている。一方で、Collaborative Asteroid Lightcurve Link が運用している Astroid Lightcurve Database 上では炭素質のC型小惑星であると仮定されている。光度曲線の解析により、レオナの自転周期が 430 ± 2 時間であることが明確に求められ、自転による明るさの変動は0.5等級であった。

低速自転

2016年10月、アメリカのOrgan Mesa天文台の天文学者 Frederick Pilcher、イタリアのBalzaretto天文台の Lorenzo Franco、およびチェコのオンドジェヨフ天文台のペトル・プラヴェツによる測光観測からレオナの自転による光度曲線が得られた。

これによりレオナは。自転周期が判明している既知の小惑星の中で最も自転が遅い小惑星の上位100個に入ることとなった。さらにこの観測においては、430時間の自転周期とは異なる周期を持つ非主軸回転 (non-principal axis rotation) も検出された。この回転の存在により、レオナの自転周期にはこれまでに測定された最も長い小惑星の自転周期の一つである 1084 ± 10 時間という代替候補解も得られている。この周期の場合、自転周期が現在知られている小惑星の中では3番目に長いことになる(List of tumblersも参照)。

それまでの観測では、約6時間から約15時間というはるかに短い自転周期であると考えられていた。これは自転速度が遅いこと、特に非主軸回転をする天体を観測する際の複雑さを示している。このような天体の測光測定の手順に関する詳細な説明が、Pilcher らによって提供されている。

直径とアルベド

日本の観測衛星あかりや、アメリカ航空宇宙局 (NASA) のNEOWISEの観測によると、レオナの直径は 49.943 ~ 89.00 km と測定されており、表面のアルベドは 0.02 ~ 0.085 とされていた。Collaborative Asteroid Lightcurve Link では、レオナの絶対等級が10.25等級であることに基づいて、アルベドを0.0304、直径を 67.95 km と導出している。一方で、2023年9月の掩蔽観測からは、レオナは平均直径が 66 km の楕円体の形状をした天体であることが示されている。

2023年のベテルギウスに対する掩蔽

2023年12月12日1時9分から1時27分(協定世界時)頃にかけて、レオナによるオリオン座のベテルギウスへの掩蔽がヨーロッパ南部、トルコ、ギリシャ、シチリア島周辺から観測された。このときのレオナの見かけの等級は14等級で、ベテルギウスを11.6秒間に渡って3等級暗くさせると予測されていた。この掩蔽の特性全体は当初は不確かで、地球上の非常に狭い領域でのみ掩蔽が発生するとは考えられていたが、その正確な幅と位置についてはレオナの大きさと経路に関する正確な情報が不足していたため、当初は不明であった。その後の調査から、タジキスタンやアルメニア、トルコ、ギリシャ、イタリア、スペイン、大西洋北部、フロリダ州周辺、そしてメキシコの一部までの狭い地域に渡ってレオナがベテルギウスの一部を掩蔽する金環食(リング・オブ・ファイヤーとも呼ばれる)が観測されると予測が改良された。この現象によって観測される光度曲線の研究からは、ベテルギウスの表面にみられる対流セルの粒度レベルに至るまでの明るさの分布を理解するのに役立つとされ、これまでの研究では調べることが出来なかった巨星に関する詳細なデータがもたらされるとされている。

2023年9月に発生したレオナによる別の掩蔽観測からは、形状がわずかに楕円形であることが示され、レオナの予備的な3Dモデルの構築が可能となった。このモデルから、その大きさが約 80 × 55 km であることが確認されているため、レオナの地球から観測したときの見かけの大きさは約 46 × 41 ミリ秒になると予測されている。ベテルギウスの空での見かけの大きさは約40ミリ秒だが、大気中における光の拡散により、約50ミリ秒程度に見える可能性がある。ベテルギウスがレオナよりも大きく見える場合、ベテルギウスからの光は完全には遮られないが、そうでない場合は、掩蔽を観測できる地域の中心線の周りに幅が数 km 程度の狭い「皆既食帯」が発生し、この地域内ではベテルギウスが5秒から15秒の間に渡って完全に消えたように見えると予測されていた。

ベテルギウスほど明るい恒星が小惑星によって掩蔽されることは非常に稀であるため、掩蔽が観測されると予想された多くの地域で観測が行われた。曇天により掩蔽が観測できなかった地域もあったが、イタリアやスペインなどではレオナの掩蔽によるベテルギウスの「減光」が観測され、このことから、レオナよりもベテルギウスの見かけの大きさが大きかったため、この掩蔽は「金環食」となったことが示唆されている。国際掩蔽観測者協会 (IOTA) のヨーロッパ地域部門の公式X(旧 Twitter)では、各地で観測されたベテルギウスの減光を捉えた映像や光度曲線の投稿がまとめられている。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 小惑星の一覧 (1-1000)

外部リンク

- Asteroids and comets rotation curves, CdR – Observatoire de Genève, Raoul Behrend

- 319 Leona JPL Small-Body Database Browser