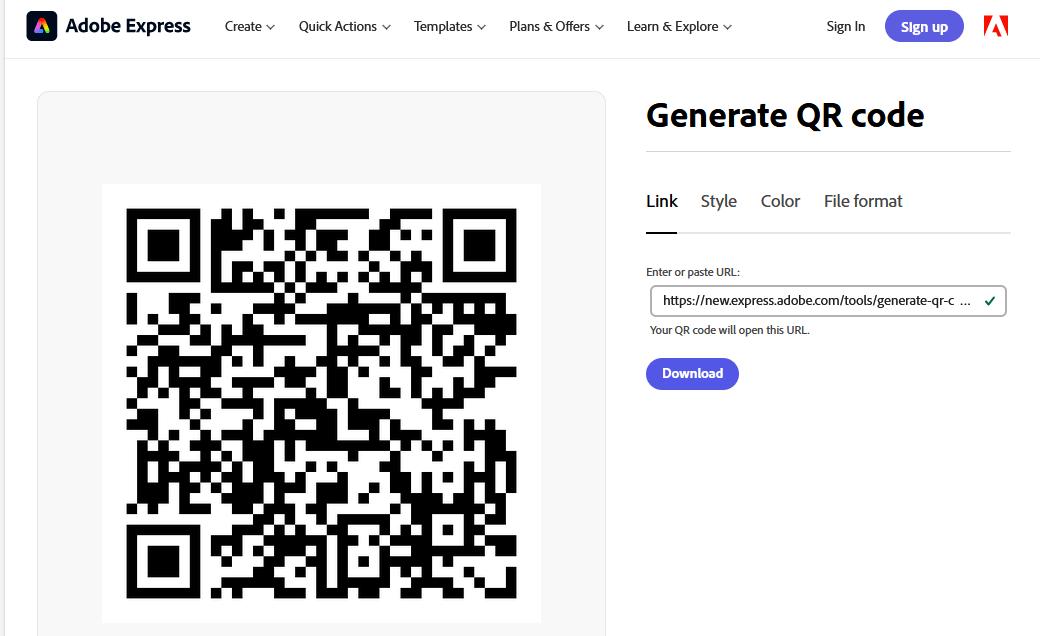

QRペディア(QRpedia)は、ウィキペディアの記事を閲覧者の選択した言語で提供するQRコードを活用したモバイル・ウェブシステム。 QRコードはどのURLのリンクも容易に生成することができるが、QRペディアのシステムはこれに拡張機能を与える。

仕組み

携帯機器はQRペディアのQRコードを読み取ると、URIパスの最後の部分をウィキペディアの記事名(QRpedia)として、言語コードと ドメイン名「qrwp.org」を使って作成したコード(例:en.qrwp.org/QRpedia)を、Uniform Resource Locator(URL)へデコードしてQRペディアのWebサーバへURLで指定された記事のリクエストを送信する。また、携帯機器の言語設定も同時に送信される。

次に、QRペディアのサーバーはウィキペディアのAPIを使用し、ウィキペディアの当該記事のうち、携帯機器の言語設定と同じ言語のものが存在するかどうかを判断する。QRペディアのサーバーは、選択された言語で記事が存在した場合はモバイル端末での表示に最適化された記事を送り返し、記事が存在しなかった場合はウィキペディアの検索結果を表示する。

この方法により、博物館自身が翻訳を作成することが不可能な場合でも、一つのQRコードで同じ記事を多言語で提供することが可能になった。QRペディアは、使用状況に関する統計も蓄積する。

起源

QRペディアはウィキメディア財団イギリス支部長のロジャー・バムキン、モバイル・ウェブ・コンサルタントのテレス・エデンらによって考案された。2011年4月9日 に、ダービー博物館・美術館のイベント「バックステージ・パス」でダービー博物館・美術館とウィキペディアの連携の一環であるGLAM/ダービーの一部として公開された。この連携では、1,200を越すウィキペディアの記事が様々な言語によって作成された。プロジェクト名は、Quick Response Code(QRコード)の頭文字である「QR」と「Wikipedia」のかばん語である。

プロジェクトのソース・コードはMIT License下において無料で再利用可能である。

導入例

QRペディアはイギリス発祥ではあるが、デジタル信号を送受信できる携帯端末が使用可能な地域ではどこでも使用可能である。2012年9月現在で導入されているのは以下の施設である。

- インディアナポリス子供博物館 - アメリカ合衆国

- 連邦議会共同墓地

- ダービー博物館・美術館 - イギリス

- エストニア・スポーツ博物館

- 司法美術博物館

- ミロ美術館 - スペイン

- 国立公文書館 - イギリス

- 国立コンピュータ博物館 - イギリス

- ソフィア動物園 - ブルガリア

- モンマス - ウェールズ、ウィキペディアのモンマスペディアプロジェクトの一部

- セント・ポール教会 - バーミンガム

- プラハ10のモニュメント

- スコピエ動物園

参考文献

外部リンク

- QRpedia - QRペディア用のQRコードを生成する

- @QRpedia (@QRpedia) - X(旧Twitter)