国府遺跡(こういせき)は、大阪府藤井寺市惣社に所在する旧石器時代から中世にかけての複合遺跡である。国の史跡に指定されている。

概要

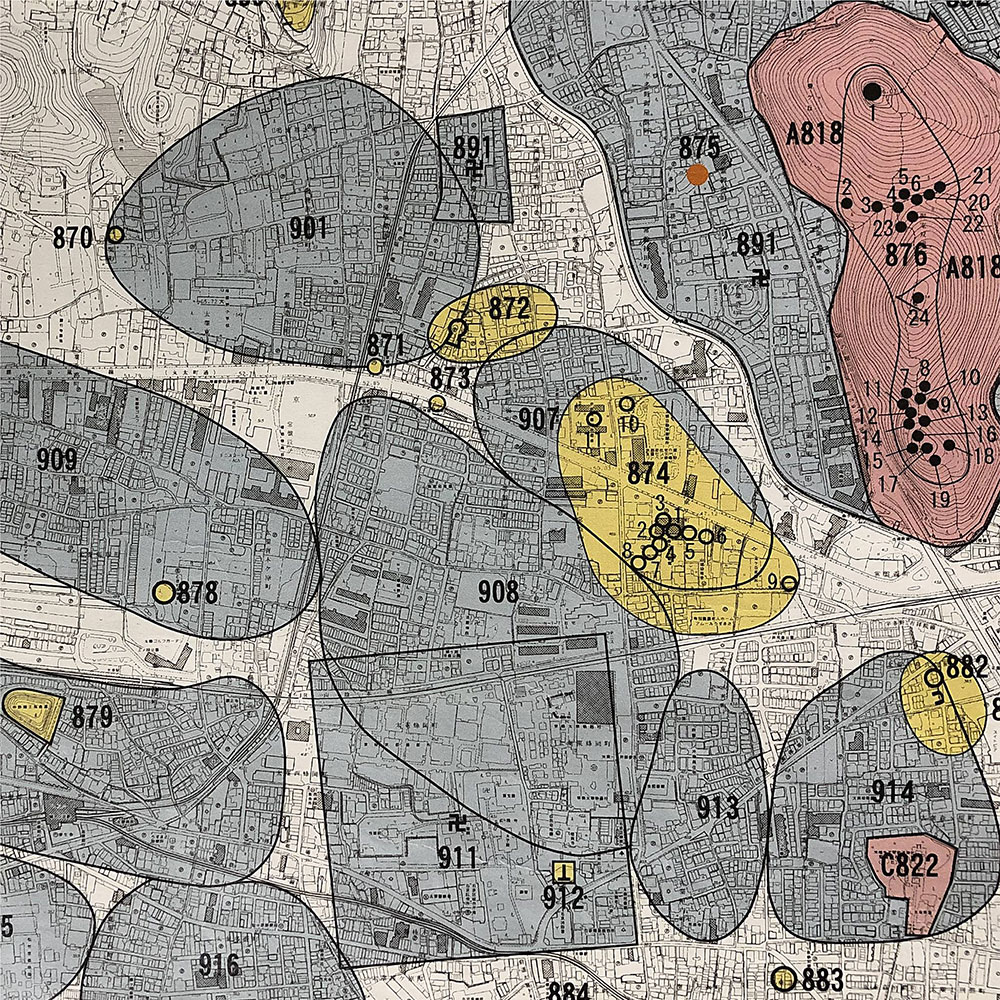

明治20年代に学界にその存在を知られていたが、京都帝国大学の浜田耕作などを中心に、大正6年(1917年)から10年(1921年)にかけて10次にわたる発掘調査が実施され、縄文時代前期・弥生時代の遺物とともに、多くの埋葬人骨が確認されて注目された。

前回の調査でもサヌカイト製の大型石器が出土していたが解明にはいたらなかったので、1957年(昭和32年)、1958年(昭和33年)に再調査が実施された。先の縄文時代文化層より下位の粘土層中からサヌカイト製の石器群が確認された。

鎌木義昌によって翼状剥片の連続剥離技術の工程が復元された。しかし、鎌木による工程は松藤和人によって否定され、現在言われるような「瀬戸内技法」を復元した。

翼状剥片を素材とするナイフ形石器を国府型ナイフ形石器、さらに瀬戸内技法を含む石器群を総称して「国府石器群」と呼ぶ場合もある。

発掘調査には浜田のほか、東京帝国大学の小金井良精、京都帝国大学の鈴木文太郎、足立文太郎、清野謙次、大阪帝国大学の大串菊太郎、東北帝国大学の長谷部言人らと、人類学の鳥居竜蔵、歴史学の喜田貞吉らが参加した。

出土品

大正年間の出土品は京都大学、大阪医科大学、道明寺天満宮に一部が寄贈されたが、多くは発掘のスポンサーで、当地の発掘権を買収した大阪毎日新聞社主本山彦一の収蔵となり、その大部分は関西大学博物館の本山コレクションとなり、その一部は国指定重要文化財に指定されている。

また、藤井寺市章は、市内に多く所在する前方後円墳と国府遺跡から出土した縄文時代の玦状耳飾り(けつじょうみみかざり)をモチーフにして制定された。

逸話

- 発掘隊は遺跡近くの道明寺天満宮内にある宮司南坊城良興邸に宿泊した。天満宮では牛は祭神菅原道真の遣いとされ、南坊城家では境内で牛を食べないが、発掘隊は邸内でスキヤキを食し、神主の良興から叱責を受けた。

- 第2次発掘では、調査地に大勢の見物者が押し寄せ、贋造石器が売買された。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 江坂輝彌・芹沢長介・坂詰秀一編 『新日本考古学小辞典』 ニュー・サイエンス社 2005年 ISBN 4-8216-0511-2 C0521

関連項目

- 早水台遺跡

- 本山彦一 - 発掘支援者

外部リンク

- 大阪府/府内の史跡公園等の紹介【史跡国府遺跡 】

- 史跡国府遺跡/藤井寺市ホームページ

濱田耕作, 梅原末治, 島田貞彦, 鈴木文太郎「京都帝國大學文科大學考古學研究報告」第2冊、京都帝國大學、1918年7月、hdl:2433/181579。

- 喜田貞吉「<批評>「河内國府石器時代遺跡發掘報告」 (京都文化大學考古學研究報告第二册) を讀む」『史林』第3巻第4号、史學研究會 (京都帝國大學文科大學内)、1918年10月、695-709頁、doi:10.14989/shirin_3_695、ISSN 0386-9369、NAID 120006817842。

- 米田文孝「河内国府遺跡の意義と遺物」『NOCHS Occasional paper』第2号、関西大学なにわ・大阪文化遺産学研究センター、2006年3月、14-29頁、NAID 120005684545。