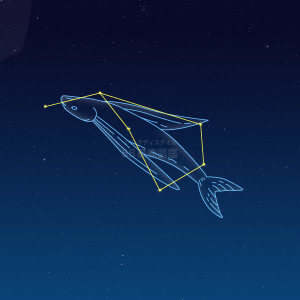

とびうお座(とびうおざ、Volans)は、現代の88星座の1つ。16世紀末に考案された新しい星座で、トビウオをモチーフとしている。天の南極に近くにあり、北緯26°より北の地域では星座の一部すら見ることができない。

主な天体

最も明るい星でも4等星で、目を引く星団や星雲、銀河もない。

恒星

2022年4月現在、国際天文学連合 (IAU) が認証した固有名を持つ恒星は1つもない。

- α星:見かけの明るさ3.990等のA型主系列星で、4等星。「Am星」と呼ばれる化学特異星で、ほぼ同じ明るさの星が連星系を成しているとされる。

- β星:見かけの明るさ3.759等の橙色巨星で、4等星。とびうお座で2番目に明るく見える恒星。

- γ2星:見かけの明るさ3.746等の橙色巨星で、4等星。とびうお座で最も明るく見える恒星。6等星のγ1星と連星系を成しているとされているが、ガイア計画第3回データリリースの年周視差から得られる2星の距離は最低でも6 光年は離れている。

星団・星雲・銀河

- AM 0644-741:天の川銀河から2億9800万 光年の距離にある環状銀河。1960年にエリック・マーヴィン・リンジーとハーロー・シャプレーによって発見されたことから「Lindsay-Shapley Ring」の通称で知られる。環状銀河の中心にレンズ状銀河が位置している。

由来と歴史

とびうお座は、ドイツの法律家ヨハン・バイエルが1603年に出版した星図『ウラノメトリア』で世に知られるようになったためバイエルが新たに設定した星座として紹介されることがある。しかし実際は、1598年にフランドル生まれのオランダの天文学者ペトルス・プランシウスが、オランダの航海士ペーテル・ケイセルとフレデリック・デ・ハウトマンが1595年から1597年にかけての東インド航海で残した観測記録を元に、オランダの天文学者ヨドクス・ホンディウスと協力して製作した天球儀にトビウオの姿を描いたことに始まる。そのため、近世星座史の研究が進んだ2010年代以降はケイセルとデ・ハウトマンが考案した星座とされている。

プランシウスらは、1598年に製作した天球儀に描いたトビウオの星座に、オランダ語で「トビウオ」を意味する Viegenden Vis という星座名を付けた。またホンディウスは、1600年と1601年に製作した天球儀にもトビウオの星座を描いており、オランダ語の Viegenden Visch という星座名を記している。そして1603年、プランシウスやホンディウスの天球儀から星の位置をそっくり写し取って星図『ウラノメトリア』を出版したバイエルは、トビウオの星座にはラテン語で Piscis Volans という星座名を付けた。これ以降2世紀ほどの間、バイエルの付けたラテン語の星座名 Piscis Volans が主に使われた。

1844年、16世紀以降に作られた南天の星座の命名法や境界に見られる混乱を収拾すべく解決案を検討していたイギリスの天文学者ジョン・ハーシェルは、当時の王立天文学会会長で恒星カタログを編纂中のフランシス・ベイリーに宛てた書簡でいくつかの解決策を提案した。そのうちの1つに「2単語からなる名前が付けられた南天の星座名を1単語に短縮する」という提案があり、Piscis Volans に対しては Volans という星座名が提案された。ベイリーは、編纂中の星表『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science(BAC星表)』でハーシェルの提案を採用し、Piscis Volans は Volans と改称された。

この星座に付けられたギリシア文字の符号は、バイエルが付けたいわゆる「バイエル符号」ではなく、18世紀フランスの天文学者ニコラ=ルイ・ド・ラカイユによって付けられたものである。ラカイユは、自身が考案した14星座のほか、バイエルが符号をつけていなかった南天の星座にギリシア文字の符号を付しており、とびうお座の星々にもαからιまでの符号を付した。ラカイユが付した符号は、ベイリーの『The Catalogue of Stars of the British Association for the Advancement of Science』(1845年)に全面的に引き継がれた。さらに、1879年にアメリカの天文学者ベンジャミン・グールドが出版した『Uranometria Argentina』で、γは&gamma1とγ2に分けられ、κ1・κ2の2星が追加された。

1922年5月にローマで開催されたIAUの設立総会で現行の88星座が定められた際にそのうちの1つとして選定され、星座名は Volans、略称は Vol と正式に定められた。新しい星座のため星座にまつわる神話や伝承はない。

中国

現在のとびうお座の領域は、中国の歴代王朝の版図からはほとんど見ることができなかったため、三垣や二十八宿には含まれなかった。この領域の星々が初めて記されたのは明代末期の1631年から1635年にかけてイエズス会士アダム・シャールや徐光啓らにより編纂された天文書『崇禎暦書』であった。この頃、明の首都北京の天文台にはバイエルの『ウラノメトリア』が2冊あり、南天の新たな星官は『ウラノメトリア』に描かれた新星座をほとんどそのまま取り入れたものとなっている。これらの星座は、ドイツ人宣教師イグナーツ・ケーグラー(戴進賢)らが編纂し、清朝乾隆帝治世の1752年に完成・奏進された星表『欽定儀象考成』にそのまま取り入れられており、とびうお座の星は「飛魚」という星官に配されていた。

呼称と方言

日本では明治末期には「飛魚」という訳語が充てられていた。これは、1910年(明治43年)2月に刊行された日本天文学会の会誌『天文月報』の第2巻11号に掲載された、星座の訳名が改訂されたことを伝える「星座名」という記事で確認できる。この訳名は、1925年(大正14年)に初版が刊行された『理科年表』にも「飛魚(とびうを)」として引き継がれ、1944年(昭和19年)に学術研究会議によって天文学用語が改定された際も変更されなかった。戦後の1952年(昭和27年)7月に日本天文学会が「星座名はひらがなまたはカタカナで表記する」とした際に、Volans の日本語名は「とびうお」と改定された。この改定以降は「とびうお」が星座名として継続して用いられている。

現代の中国では、飛魚座と呼ばれている。

脚注

注釈

出典